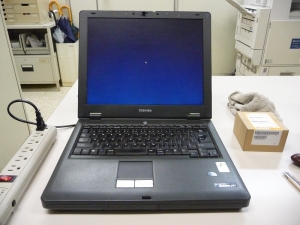

ノートPC電源スイッチ修理 ― 2011/12/19

会社のノートPCで電源が入らない・・・時々入ります。

こういうのはタクトスイッチの接点劣化が多いです。同じ機種の部品とりがあるので、それが原因ならば交換すればいいかと、取り掛かりました。

たまに電源が入ったとき、起動時の画面がかなり赤くバックライトも劣化していますので交換、CPUファン異常のアラートが出たとのことなのでこれも交換。機種は東芝のSatellite J11です。

メインのスイッチ交換。まず光学ドライブを矢印の方向にずらして外します。

こういうのはタクトスイッチの接点劣化が多いです。同じ機種の部品とりがあるので、それが原因ならば交換すればいいかと、取り掛かりました。

たまに電源が入ったとき、起動時の画面がかなり赤くバックライトも劣化していますので交換、CPUファン異常のアラートが出たとのことなのでこれも交換。機種は東芝のSatellite J11です。

メインのスイッチ交換。まず光学ドライブを矢印の方向にずらして外します。

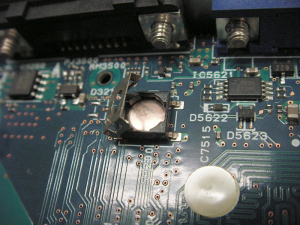

透明プラスチック部品の下に電源SWがあります。右上のケーブルを外して、左下の長ナットを外すとプラ部品がとれます。

こいつがSWですが、小生のキライな付き方です。外すのはいいですが、半田付けするのがヤバイタイプ。それなりの道具が欲しいですが会社にはありません。

しかし、SWそのものはメンテナンスできるやつです。

しかし、SWそのものはメンテナンスできるやつです。

フタの金属部分を横の出っ張りに引っ掛けて止めてますので、カッターで広げるとこんな感じに開きます。こういう構造は好きだなあ。

赤いボタンの下にペコペコする接点円盤(?)があります。

下側の接点を磨いておきます。

左側の円盤の裏側外周、黒い部分が接触不良の元凶です。

修理の道具。サンドペーパーで磨き、アルコール/ティッシュで拭く、と。

元に戻して復活。

開けられるタクトSWならば簡単で成功率100%に近いですが、交換すると70%に下がるような気がします・・・

DVDヤキマシングレードアップ ― 2011/08/25

その後デジタル録画サーバーは順調に稼動し、録画・視聴に関してはほとんど問題はなくなっています。

しかし、ひとつだけ大きな問題が残されていました。定年後対策として保存するのに、CMカットしてDVDに入る容量にする、というところでいわゆる「エンコード」するのですが、これにかかる時間がハンパでないのです。

ここ半年ほどで落ち着いた手順・時間は、

(1)BSデジタルの2時間映画を録画サーバーから編集PCのHDDにムーブする。これが約20GBで数分。

(2)ワンセグ等の余計な部分を削ったファイルとして別のHDDにムーブする。16GB程度になり、10分ほど。

(3)CMカットし、DVDに入る容量にエンコードしつつ別のHDDに吐き出す。4G or 8Gになる。これに約8時間。

そうです、問題は(3)の8時間なのです。ちなみにこのPCは我が家で最も高性能で、CPUはクアッドコアのCorei5-750でした。

これを解決するのに、最近のSandyBridgeと言われるCPUを使いそれなりの環境を構築すると、エンコードが「爆速」になるという情報が昨年からネットに上っていました。ちらほら見ていると、どうも効果が20倍だの、実際は2倍くらいだの、環境・形式にもよるんでしょうがいまいち納得できる情報に行き当たりませんでした。

がらっと見積ってみると予算は約5~6万くらいになりそうで、オニ司令官のOKが出る金額でもなし、中古で安くなってからかあ、という感じでした。

時間がたつにつれ、HDDの空きが主人にプレッシャーをかけてきます。上記の全体容量は9TBありますが、(3)のボトルネックにより入力量(録画容量)に対して出力量(DVDヤキ)が見合わず、ついにHDDは満杯。時間かせぎのために(1)のHDDをリムーバブルに換えて、サラの2TBを買い足す始末。あ、そうすっと11TBか。じょーだんじゃねえなあ。会社のDTP現場のファイルサーバーよりはるかに大容量です・・・

最近はSandyBridge環境も落ち着いたかな、と色々調べると、エンコード性能だけ見ればCorei3、Corei5、Corei7はほとんど変わらないとのハナシ。おお、そうであれば予算額はだいぶ下がり、小遣い+オニダマシでなんとかなるかと。で、ゲットしたのが中古のCorei3-2120とこれまた中古のFOXCONNマザーボード、うひっ、これで1万5千円ですんだ・・・ここで誤算、爆速エンコードはWinXPではダメとな!

しゃーない、とヤフオクでWindows7追加。

結果。

BSデジタル20Gクラスの映画:今まで8時間、新環境で50分。

地デジ12Gクラスの映画:今まで6時間、新環境で30分。

つまり、

エンコード中のプレビュー画面を見ていると、今までは4倍スロー再生に見えたのが今は2倍以上の早送りに見える、ということになりました。これを爆速と言わずして何を・・・・

満足です。

しかし、ひとつだけ大きな問題が残されていました。定年後対策として保存するのに、CMカットしてDVDに入る容量にする、というところでいわゆる「エンコード」するのですが、これにかかる時間がハンパでないのです。

ここ半年ほどで落ち着いた手順・時間は、

(1)BSデジタルの2時間映画を録画サーバーから編集PCのHDDにムーブする。これが約20GBで数分。

(2)ワンセグ等の余計な部分を削ったファイルとして別のHDDにムーブする。16GB程度になり、10分ほど。

(3)CMカットし、DVDに入る容量にエンコードしつつ別のHDDに吐き出す。4G or 8Gになる。これに約8時間。

そうです、問題は(3)の8時間なのです。ちなみにこのPCは我が家で最も高性能で、CPUはクアッドコアのCorei5-750でした。

これを解決するのに、最近のSandyBridgeと言われるCPUを使いそれなりの環境を構築すると、エンコードが「爆速」になるという情報が昨年からネットに上っていました。ちらほら見ていると、どうも効果が20倍だの、実際は2倍くらいだの、環境・形式にもよるんでしょうがいまいち納得できる情報に行き当たりませんでした。

がらっと見積ってみると予算は約5~6万くらいになりそうで、オニ司令官のOKが出る金額でもなし、中古で安くなってからかあ、という感じでした。

時間がたつにつれ、HDDの空きが主人にプレッシャーをかけてきます。上記の全体容量は9TBありますが、(3)のボトルネックにより入力量(録画容量)に対して出力量(DVDヤキ)が見合わず、ついにHDDは満杯。時間かせぎのために(1)のHDDをリムーバブルに換えて、サラの2TBを買い足す始末。あ、そうすっと11TBか。じょーだんじゃねえなあ。会社のDTP現場のファイルサーバーよりはるかに大容量です・・・

最近はSandyBridge環境も落ち着いたかな、と色々調べると、エンコード性能だけ見ればCorei3、Corei5、Corei7はほとんど変わらないとのハナシ。おお、そうであれば予算額はだいぶ下がり、小遣い+オニダマシでなんとかなるかと。で、ゲットしたのが中古のCorei3-2120とこれまた中古のFOXCONNマザーボード、うひっ、これで1万5千円ですんだ・・・ここで誤算、爆速エンコードはWinXPではダメとな!

しゃーない、とヤフオクでWindows7追加。

結果。

BSデジタル20Gクラスの映画:今まで8時間、新環境で50分。

地デジ12Gクラスの映画:今まで6時間、新環境で30分。

つまり、

エンコード中のプレビュー画面を見ていると、今までは4倍スロー再生に見えたのが今は2倍以上の早送りに見える、ということになりました。これを爆速と言わずして何を・・・・

満足です。

PCタワー改築 ― 2010/08/09

PCタワー建設後、使い勝手に問題がありました。DVD焼きの頻度が非常に高い(週に2,30枚くらい)のにもかかわらず、DVD焼きマシンが2階にあるので、メディアの出し入れが不便で仕方ありませんでした。

プラス、掃除するのは庭に持ち出してコンプレッサーのエアダスターでブシューッとホコリを吹っ飛ばす予定だったのですが、4階建ては重くて運べません。(こっちがメイン)

よおし、思い切って4階建て→2階建て×2棟に改築しよう、ほんでもって1階と2階を入替えだ!と重い腰を上げました。

板を1枚追加購入し、まずバラシから。

プラス、掃除するのは庭に持ち出してコンプレッサーのエアダスターでブシューッとホコリを吹っ飛ばす予定だったのですが、4階建ては重くて運べません。(こっちがメイン)

よおし、思い切って4階建て→2階建て×2棟に改築しよう、ほんでもって1階と2階を入替えだ!と重い腰を上げました。

板を1枚追加購入し、まずバラシから。

1階と2階の床板を分離します。このときにナットを回してはずすのに手が疲れてしょうがない。なんかうまい手はねーかなー・・・ナットを回すのにラクする方法だよなー・・

わはははははははははは。ドリルドライバーを当ててちょこっと回してみると、ガガガガとうるさいのですが、なんとなく回りそうです。ならば、と薄いスポンジを巻きつけて輪ゴムで止め、そんでやってみると、あっという間にナットが高速回転して移動します。わはははは。これぞ工夫と改善だ。

改築後。2階建てごとに外に持ち出し、エアでホコリを吹き飛ばしてきれいになりました。

DVD焼きマシンは1階に下ろす予定で始めたのですが、途中で上下入替えがかなり面倒になりそのままです。まあ運動にもなるのでよしとします。

DVD焼きマシンは1階に下ろす予定で始めたのですが、途中で上下入替えがかなり面倒になりそのままです。まあ運動にもなるのでよしとします。

ノートPCのFAN交換 ― 2010/06/19

会社にTOSHIBA Sattelite J11というノートPCが30台(?)くらいあり、導入してから数年たつので経年劣化した部品を交換しつつ延命をはかっております。中でも多いのが液晶のバックライトと今回のCPUファンです。

「PCから変な音がする、なんか熱くなる」と持ち込まれてきたJ11。音を聞いてこりゃFANがいかれたな、とわかります。

作業開始。まずキーボード上のフタをパキッパキッという感じで外します。

赤丸のところにキーボードを止めているネジがあります。真ん中は金具も一緒に外します。

キーボードを手前にぱたんとして、赤丸のあたりにあるネジを外すと金属板がとれますので、マザーボードとキーボードをつないでいるフィルムケーブルコネクタを外します。コネクタの両側を上げるととれるタイプです。

こんな感じになると第一段階終了。

裏側です。赤丸のネジをすべて外します。どこのネジがどれかわからなくなりそうですが、この機種(TOSHIBAは全部か?)はネジ穴のそれぞれにB10とか書いてありますので、気にしなくて大丈夫です。エライぞ、TOSHIBA!

忘れがちなのが矢印の後ろ側にあるネジです。あれ?ここは外さなくてもよかったっけかな・・忘れました。

忘れがちなのが矢印の後ろ側にあるネジです。あれ?ここは外さなくてもよかったっけかな・・忘れました。

このコネクタは液晶パネル下のスピーカーにつながっています。このコネクタを外して穴のそばまで持っていくと、ケース上側に余裕ができます。すっかり抜かなくてもOKです。

例の道具でパキッといきます。まわり全部外します。

ぐぁばっと開けるとCPU FANが見えます。冷却はヒートパイプ+ラジエータ方式ですな。

右:イカレ、左:新品。ちなみにコレは買うルートにより1,200円~4,800円くらいまで開きがあります。当社は当然1,200円で買います。こいつを交換し、元に戻しておしまい。

外したネジの数はこのくらい。慣れると分解~戻しまで20分もかかりません。

次回(あるのか?)は液晶バックライトの「予定」。

次回(あるのか?)は液晶バックライトの「予定」。

地デジサーバーその後 ― 2010/03/11

あややー、2ヵ月あきました。我ながらだらしないもんです・・

年明け以来、地デジサーバーがうまく動かず、毎晩のように格闘しておりました。

放送波から取得した番組表のデータ見ながら予約録画する、というのが基本的な使い方なんですが、番組表が表示されない、地デジがOKになるとBSがダメ、録画データがコケ・・・等々。

設定をいじり、ファイルやらパーミッションを書き換え、ぐちゃぐちゃになってワケがわからなくなったのでOSインストールからやり直し~を何度繰り返したことか。でもだいぶ勉強になったというか、とにかくlinuxに慣れることができたのでまあよしとします。

どうしてもBSの番組表がとれずにいたのですが、ソフト周りはもう自信があります。残るはハード、それもアンテナ周りしか原因はないだろうと見当をつけ、先週は屋根に登って分配器や混合器を取り替えたりしてみましたが、やはりBS番組表データがとれません。だいたいBS受信レベルが5dbって・・・受信できてねーじゃん。

リビングのBSはまともに映っているし、同じアンテナから分配しているのだからアンテナに問題は無い。ケーブルは今回新しく5C-FBでやり直したし、コネクタ作りは自信アリ。

まさかなー、と思いながら机の上にどっこいしょと上がり、PCタワーの最上階、ダブル分波器とPT2の接続を見てみました。

アリ?・・・なんか並びがおかしい・・・BSと地デジ逆じゃん!

PT2のアンテナ端子は上から「地デジ1・BSデジ1・地デジ2・BSデジ2」と交互に並んでいるのですが、分波器のBSから下2つの端子にいってます。

ここで、??なんで地デジはよかったんだ??と思いましたが、おそらく、地デジ1は正しいので、こっちだけイキ、BSは2のほうだけ正しく、BSデジ1がダメなのでダメだったんだろう、ということは地デジの録画が2つ重なったら二つ目はダメだったろうな・・・と勝手に納得しました。

ううう、恐い思いをしながら何回も屋根に登ったのに・・分配器がダメだと思って混合器買って取り替えたのに・・あんなに何回もOSからやり直したのに・・

ぼーぜんとしつつ、自分にぶつぶつ文句を言っていたら

司令官が「どうしたの?」

小生「いや、コレコレアレアレで~」

司令官「あんたって時々あるよねー、オレがそんなことするワケないとか言うワリにはよくやるよねー」

小生「う、うるへー、オレのは何年かに1回じゃ。オマエなんて毎日じゃねーか」

司令官「なによ!失礼ね!」(白戸家のお母さん風)

というわけで、昨晩から非常に快調です。

次の課題は録画されたmpeg-tsファイルをいかに効率よく定年後対策ライブラリーへ持っていくかとなりました。動画ファイルの変換にはイロイロノウハウがあるようで、またしばらく楽しめそうです。

ブログテーマの「修理」はこの間も色々やっているのですが、たまに写真は撮るものの記事にするのが億劫で・・・

年明け以来、地デジサーバーがうまく動かず、毎晩のように格闘しておりました。

放送波から取得した番組表のデータ見ながら予約録画する、というのが基本的な使い方なんですが、番組表が表示されない、地デジがOKになるとBSがダメ、録画データがコケ・・・等々。

設定をいじり、ファイルやらパーミッションを書き換え、ぐちゃぐちゃになってワケがわからなくなったのでOSインストールからやり直し~を何度繰り返したことか。でもだいぶ勉強になったというか、とにかくlinuxに慣れることができたのでまあよしとします。

どうしてもBSの番組表がとれずにいたのですが、ソフト周りはもう自信があります。残るはハード、それもアンテナ周りしか原因はないだろうと見当をつけ、先週は屋根に登って分配器や混合器を取り替えたりしてみましたが、やはりBS番組表データがとれません。だいたいBS受信レベルが5dbって・・・受信できてねーじゃん。

リビングのBSはまともに映っているし、同じアンテナから分配しているのだからアンテナに問題は無い。ケーブルは今回新しく5C-FBでやり直したし、コネクタ作りは自信アリ。

まさかなー、と思いながら机の上にどっこいしょと上がり、PCタワーの最上階、ダブル分波器とPT2の接続を見てみました。

アリ?・・・なんか並びがおかしい・・・BSと地デジ逆じゃん!

PT2のアンテナ端子は上から「地デジ1・BSデジ1・地デジ2・BSデジ2」と交互に並んでいるのですが、分波器のBSから下2つの端子にいってます。

ここで、??なんで地デジはよかったんだ??と思いましたが、おそらく、地デジ1は正しいので、こっちだけイキ、BSは2のほうだけ正しく、BSデジ1がダメなのでダメだったんだろう、ということは地デジの録画が2つ重なったら二つ目はダメだったろうな・・・と勝手に納得しました。

ううう、恐い思いをしながら何回も屋根に登ったのに・・分配器がダメだと思って混合器買って取り替えたのに・・あんなに何回もOSからやり直したのに・・

ぼーぜんとしつつ、自分にぶつぶつ文句を言っていたら

司令官が「どうしたの?」

小生「いや、コレコレアレアレで~」

司令官「あんたって時々あるよねー、オレがそんなことするワケないとか言うワリにはよくやるよねー」

小生「う、うるへー、オレのは何年かに1回じゃ。オマエなんて毎日じゃねーか」

司令官「なによ!失礼ね!」(白戸家のお母さん風)

というわけで、昨晩から非常に快調です。

次の課題は録画されたmpeg-tsファイルをいかに効率よく定年後対策ライブラリーへ持っていくかとなりました。動画ファイルの変換にはイロイロノウハウがあるようで、またしばらく楽しめそうです。

ブログテーマの「修理」はこの間も色々やっているのですが、たまに写真は撮るものの記事にするのが億劫で・・・

最近のコメント